"Senza ostacoli. Storia dello sport paralimpico in Italia"

Intervista allo storico Sergio Giuntini che ci presenta questo suo nuovo libro, scritto con Erminio Fonzo: "Un percorso di inclusione e civiltà"

Si è soliti far risalire la storia dello sport paralimpico italiano alle Olimpiadi di Roma (1960). In realtà, in un’ottica puramente riabilitativa, i rapporti tra attività motorie e disabilità affondano nell’Ottocento positivista. Già in questo secolo il ricorso alla ginnastica trovò applicazione nella cura delle nevrastenie e nella lotta sociale e terapeutica al rachitismo. La Grande Guerra, come strumento teso al recupero psico-fisico delle masse di feriti e mutilati tornati dal fronte, produsse delle forme di cauta sportivizzazione del fenomeno e, in periodo fascista, si assiste alla nascita del primo importante movimento sportivo per persone disabili.

Quello dei sordi, organizzato nel 1929, a cui apparterranno anche alcuni grandi campioni capaci d’imporsi tra gli atleti non disabili: i pugili Carlo Orlandi e Mario D’Agata, il lottatore Ignazio Fabra. Infine il secondo dopoguerra, a partire dagli anni ’50, vede una più matura presa di coscienza dei diritti delle persone disabili, inserendo in questa dimensione lo sport. Uno sport non più curativo o riabilitativo, bensì inteso in quell’accezione pienamente agonistica che ha nel paralimpismo la sua massima espressione.

"Senza ostacoli. Storia dello sport paralimpico in Italia" (ed. Latina Lab DGF, 2024, pag. 253, Euro 20) ripercorre questo lungo e travagliato processo d’inclusione e civiltà seguendone le linee evolutive, valorizzando i suoi protagonisti e pionieri otto-novecenteschi ignoti o dimenticati, per giungere fino alle ultime Paralimpiadi di Parigi 2024.

Perché questo libro in questa fase storica?

"Io ed Erminio Fonzo, ricercatore di storia contemporanea dell’Università di Salerno, avevamo in mente da tempo di dedicarci a una ricerca di questo genere - risponde lo storico dello sport Sergio Giuntini - Ne avvertivamo l’urgenza. In primo luogo perché, se si esclude una ricca produzione di biografie e storie che raccontano di campioni e campionesse paralimpiche, si era e si è in presenza di una esilissima letteratura storico-saggistica che affronti criticamente un tema ormai di notevole rilievo culturale, sociale e mediatico. Come ci si accorgerà sfogliandolo e scorrendone le note, abbiamo potuto richiamarci a pochissime opere italiane di qualche scientificità. Un secondo motivo per noi non più differibile, riguardava il bisogno di smentire alcuni luoghi comuni duri a morire. In particolare l’idea, estremamente riduttiva, che tutto sia iniziato con il professor Maglio e le pionieristiche “Paralimpiadi”, in realtà qualcosa di estremamente ridotto e circoscritto solo alla paraplegia, di Roma ’60".

E invece?

"Come credo siamo riusciti a dimostrare, l’intuizione di curare la disabilità e favorire una risocializzazione delle persone che sono afflitte da qualche menomazione fisica o sensoriale affonda totalmente nell’Ottocento e nella filosofia positivista, che credeva dogmaticamente nei successi della scienza e del progresso. E non è un caso che anche l’Olimpismo di Pierre De Coubertin, cioè quello riservato alle persone senza disabilità, sia profondamente impregnato di valori positivisti. Nondimeno, purtroppo, così come lo sport tout court anche quello che interesserà le persone disabili è strettamente connesso alla guerra. La storia di Enrico Toti, su cui ci diffondiamo ampiamente, è da questo punto di vista paradigmatica. Il fascismo, che pure esaltava l’”uomo nuovo”, il “superuomo” dal fisico sano e vigoroso, rispetto a questo fenomeno né aderì né sabotò. La sua eugenetica non fu così feroce come quella nazista. E infatti, proprio in questa stagione storica, si sviluppa lo “sport silenzioso”. Un altro fenomeno estremamente interessante di cui la storiografia, forse perché i suoi rapporti col paralimpismo sono tutt’altro che semplici, si è completamente dimenticata".

E così arriviamo al movimento paralimpico così come lo conosciamo. Come viene descritto nel vostro libro?

"Per quanto riguarda infine il paralimpismo vero e proprio, quello odierno, abbiamo volutamente evitato di addentrarci nei particolari tecnico-normativi e nella quasi inestricabile quantità di categorie che lo compongono. Ciò che ci premeva era seguire i passi in avanti che esso ha compiuto in parallelo con la lenta evoluzione della società e del costume italiani. E in questo senso c’è ancora tanta strada da fare, evitando, se possibile, il modello dello sport mercato, profitto, agonismo esasperato dei cosiddetti atleti senza disabilità. Ma questa è un’altra storia, rispetto alla quale l’Uisp ha sempre qualcosa da insegnare". (a cura di I.M.)

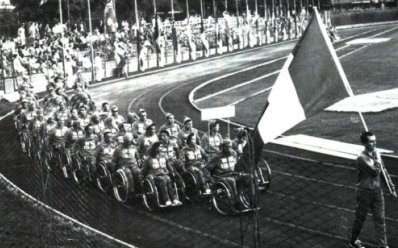

(nella foto: Roma, 18 settembre 1960, cerimonia d'apertura della prima edizione dei Giochi Paralimpici)